- 定義・見方

- 終値が重要とされる理由

- 株価が上下する投資家心理に基づく原因

- スイングトレードにおける利幅

1. 定義

一般にはローソク足チャート(日足)は横軸を日にち、縦軸を株価として下記グラフのように表される。一つ一つのバーがローソク足と呼ばれるもので1日の中の値動きを表している。ローソク足でググるといろいろな解説が出てくるが、それらを覚える必要はまったくない。下記定義と終値にだけ注意すれば良い。バーの大きさなどは市場全体の温度感によるところも大きいので、1つのローソク足なにかしらを判断できることはない。

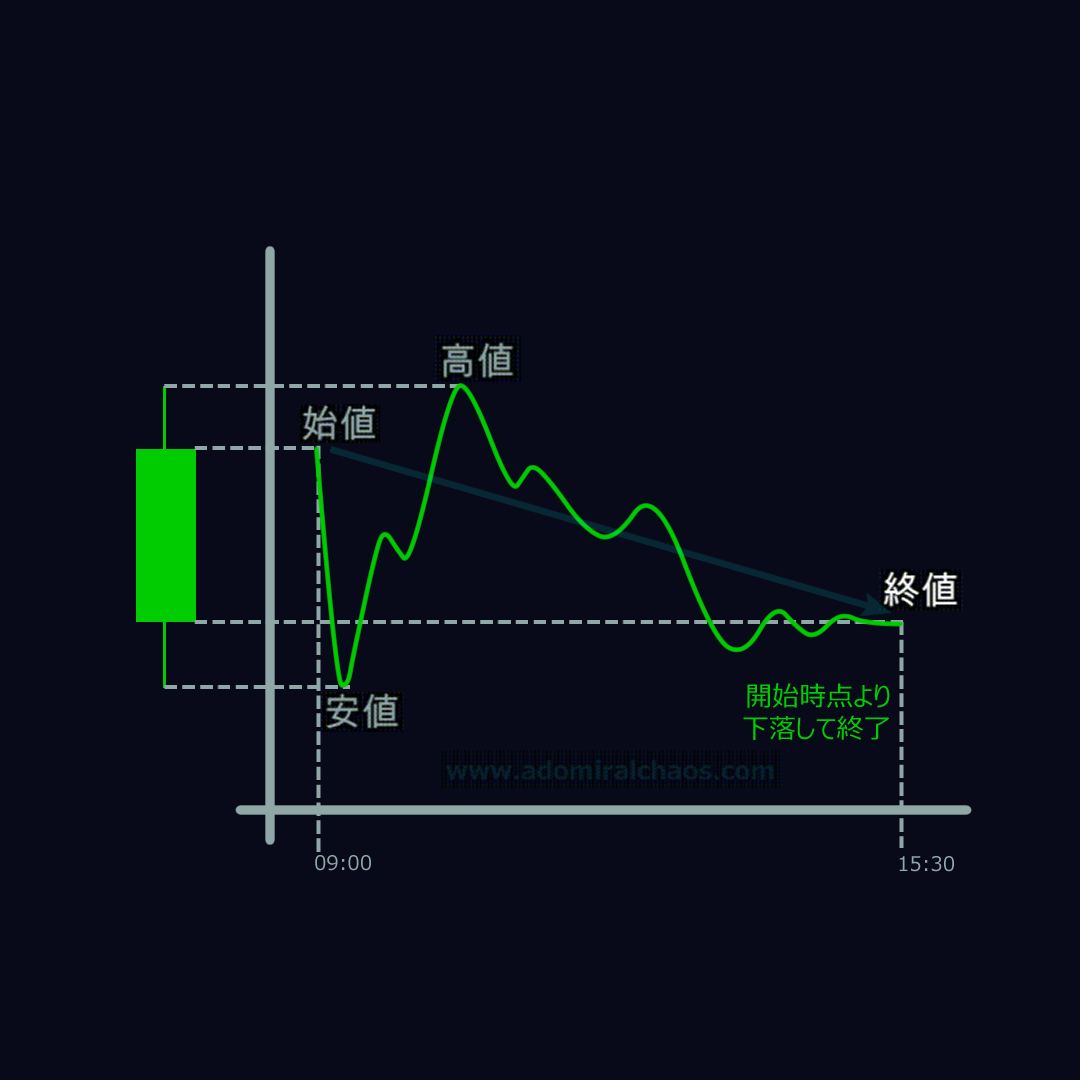

スイングトレードにいて重要なローソク足チャート(日足)の定義のイメージは下記の通り。

※下図左:上昇した場合、下図右:下落した場合

※下図縦軸:株価、横軸:取引時間(1分刻み)

ローソク足は、高値・終値(おわりね)・始値(はじめね)・安値で構成されるが、スイングトレードにおいては終値以外あまり気にする必要はない。

2. 終値が重要とされる理由

- 始値と様々な材料をインプットとして投資家に揉まれた最終アウトプットであるから、終値は、その日の株価に対する投資家の総意とも言える。

※材料=決算情報、ニュース、要人発言、経済指標値……etc. - MACDなどの指標値の計算に使用される

- 次の日の投資の代表値として検討される

3. 株価が上下する投資家心理に基づく原因

概ね下記項目がある。

- ゲーム理論:

自身の利益を最大化するように行動する→株式を取得(リスクオン)する→株価は上がる

※信用売建(空売りも含む)は株価が上がった状態でないと利益を出せないので、まずは株価を上げる方向を考える。 - 利確売りと押し目買い:

高値が出ると利益を確定させるために売却しようとする→株価は下がる

安値が出るとお買い得だと判断されて利益を最大化するために再度取得→株価は上がる - パニック売り/リスクオフ:

トランプ氏の関税やサブプライムローンの未返済(リーマンショック)、コロナによる外出自粛など、ネガティブかつ大きいイベントが発生すると、各企業への業績影響をよく吟味せずにとりあえず株式を売却する(パニック売り)。または、よく吟味したうえでリスク資産である株式を売却する(リスクオフ)。→株価は下がる

突発的な3を除いて、基本的には1,2で株価が上下する。投資判断を左右する材料がほぼない場合、利確売りと押し目買いを繰り返して、株価の上下が抑制され、ある値に漸近すると予想できる。繰り返し操作を無限回行うとすると、誤差が累積して発散するか、誤差が収束するかが考えられるが、損失を抑える心理や損切りという手法があるため、発散することはまずない。よって収束・漸近する。この局面においては、ネガティブな材料がなければ緩やかに上昇し、ネガティブな材料があれば急激に下落することが過去の日経平均株価の値動きから経験的にわかる。この際の値動きはボリンジャーバンドが目安となる。

4. スイングトレードにおける利幅

上記3.株価が上下する投資家心理に基づく原因から、ローソク足(日足)における高値・安値は終値に至るまでの偶発的な過程でしかないので、スイングトレードにおいて高値・安値を狙って、買い入れ・売却を行う想定をするのは得策ではない。例えば、NYダウ・NASDAQ・ドル円などの指標値の前日比が上がっているか下がっているかによって、日本の銘柄は株価の上昇や下落の度合いが変わってくる。つまり、短期的に見れば、その銘柄が持つ価値以外の影響を大いに受ける、と見ることができる。逆に、長期的に見れば、その銘柄が持つ価値が株価に如実に反映される、とも見ることができる。

したがって、検討すべきは本日の終値に対する翌日以降の始値・終値である。

下記、中期的に上昇中の銘柄の株価の推移を模式的に表したグラフについて、デイトレードの利幅は極小値から次の極大値までのどこかとなる。

しかし、1日の中の値動きは次の瞬間に下がるか上がるかは読むのが困難な上、利幅は多くの場合0.01%~3%程度であるので、ハイリスク・ローリターンとなっている。

一方、スイングトレードの利幅は、ある日の終値→次の日の始値のジャンプで+1,2%を繰り返すので、途中下がったりなどしても、最終的には+5%~+10%などになっていることも多く、ローリスク・ハイリターンとなっている。

※中期的に上昇中かどうかはMACDやボリンジャーバンドなどの別の指標値にて総合的に判断する。デイトレでは統計的判断指標がほぼ皆無といってもよい。

終値を利用する際の留意点

終値を利用する際には、いくつかの留意点があります。まず、終値は取引所の営業日や時間に依存しているため、週末や祝日などは取引が行われず、価格情報が欠落します。これにより、市場がオープンした際にギャップアップやギャップダウンが発生することがあるため、注意が必要です。また、終値はあくまで過去のデータであるため、必ずしも将来の価格を予測するものではなく、リスクを考慮した上で判断が求められます。さらに、終値を利用する際には、その他の指標や市場のニュース、経済指標などと合わせて総合的に分析することが望ましいです。これにより、より正確な投資判断を行うことができ、リスクを最小限に抑えることが可能となります。

https://www.buffett-code.com/articles/glossary-3014